本記事は非絶縁降圧スイッチングレギュレータの勉強をしてみよう。という記事の第1回目です。

1回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの動作原理(本記事)

2回目:【電源回路基礎】MOSFETがどうやってONするかを知って欲しい

3回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの設計手順①(パワーライン編)

4回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの出力がなぜ一定になるのか?

5回目:【電源回路基礎】スイッチングレギュレータの安定、不安定とは?

6回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの制御方法(電圧モードと電流モード)

7回目:【制御工学】状態平均化法による非絶縁型降圧スイッチングレギュレータの伝達関数の導出

8回目:【制御工学】Type3補償器の超簡単な設計方法【実例あり】

9回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの設計手順(制御設計 ピーク電流モード編)

“電源回路の最初の第一歩”がこのレギュレータですね。

- 新人でDCDCが仕事になったんだけど、ナニコレ?

- DCDCの何が分からないのか分からない。

という方に向けて、まずは動作原理を解説してみる記事です。

何やってるの?何がしたいの?

この回路はある電圧からある電圧に電圧を下げてます。例えば12Vから5Vとかですね。

どうやって電圧を下げているかというと、、、

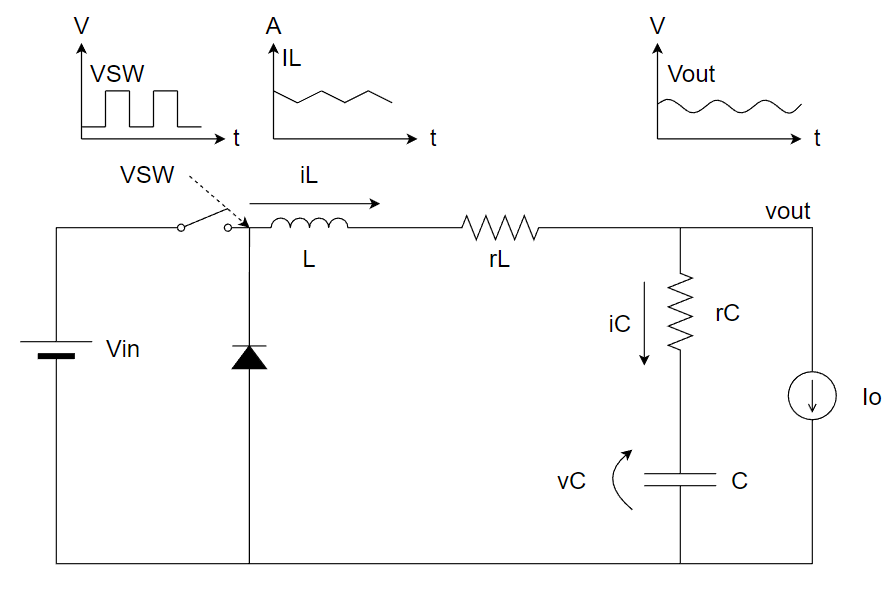

- スイッチをON/OFFしてVSW電圧がVin[V]⇔0[V]にバチバチ切り替わる

- その電圧バチバチがLCのフィルタで滑らかにして出力電圧を得る。

イメージは以下の通りです。Voutは少し大げさに書いてます。

スイッチON/OFFの周期は一定で、ON/OFFの時間を調整して出力電圧を調整してます。

これをPWM制御と言います。

じゃあ、どれだけのON/OFF幅を与えるといくつの出力電圧が得られるのか?を次に説明します。

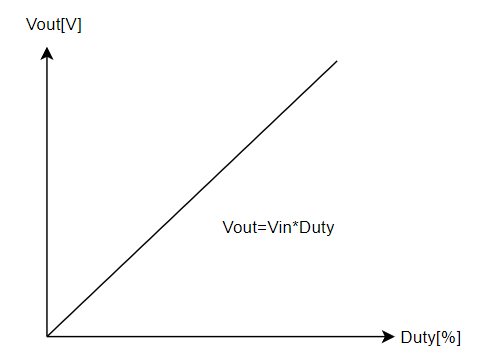

入出力電圧関係式

非絶縁降圧スイッチングレギュレータの出力電圧は以下の式で計算できます。

$$\small{

V_{out}=Duty×V_{in}

}$$

Vin:入力電圧[V]

Vout:出力電圧[V]

Duty:ONの幅[%]

図にするとこんな感じです。単純ですね。

例えばVin=10VでDuty=50%の場合、Vout=5Vが得られます。

簡単ですね。

なんでそうなるの?というのを以降で解説します。

動作原理

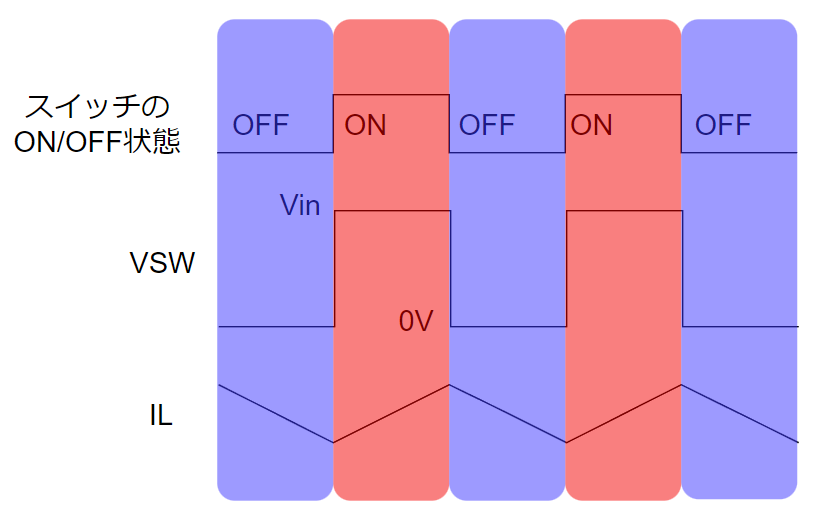

降圧スイッチングレギュレータの動作モードにはスイッチがONのときとOFFのときの2パターンがあります。波形にするとこんな感じですね↓。

それぞれについて解説していきます。

スイッチ=ONのとき

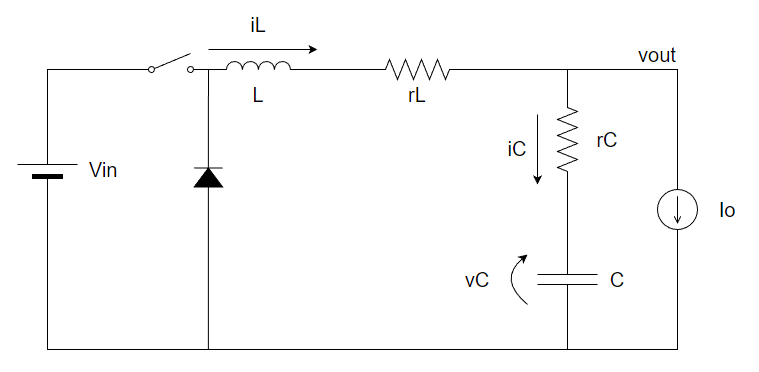

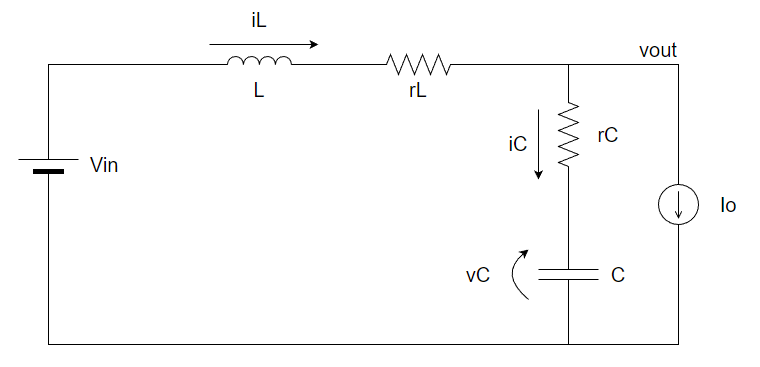

スイッチがONのときは以下のような回路になります。

単純にスイッチがONなのでコイルの左端にVin電圧がかかります。

ここでコイル流れる電流に着目します。コイルの式はΔI=V/Lですね(高校物理を思い出しましょう。)。

なので、コイル電流の増加分は以下のようになります。

$$\small{

ΔI_{LON}=\frac{V_{in}-V_{out}}{L}T_{on}

}$$

ΔILON:ON時のコイル電流増加分[A]

Ton:スイッチON時間[sec]

1周期の時間をTpwmとするとTon時間は、、、

$$\small{

T_{on}=T_{pwm}×Duty

}$$

となります。なので

$$\small{

ΔI_{LON}=\frac{V_{in}-V_{out}}{L}T_{pwm}×Duty

}$$

となります。次にスイッチOFF時の動作について考えます。

スイッチ=OFFのとき

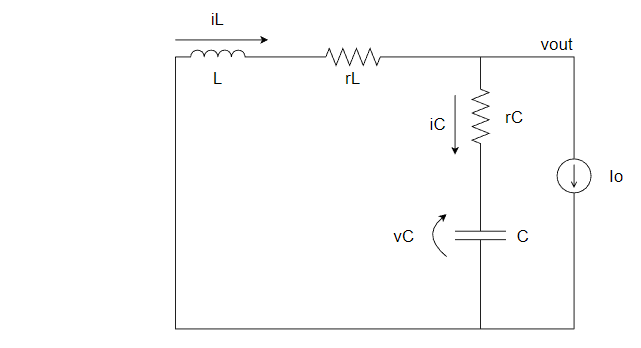

スイッチがOFFのときは以下のような回路になります。

ダイオードがONしてコイルの左端には0Vがかかります。(正確には-Vfですが、簡単のため0Vとします。)

え?なんでダイオードがONするの?と思うかもしれません。

これはコイルの逆起電力の影響です。コイルには電流を流し続けようとする性質があるため、スイッチがOFFすると一番電流を引きやすいところから電流を引っ張ります。

逆起電力についてはこちらの記事で解説しておりますので、良かったら読んでみて下さい。

同じようにコイル流れる電流に着目します。

$$\small{

ΔI_{LOFF}=\frac{-V_{out}}{L}T_{off}

}$$

ΔILOFF:OFF時のコイル電流増加分[A]

Toff:スイッチOFF時間[sec]

1周期の時間をTpwmとするとToff時間は、、、

$$\small{

T_{off}=T_{pwm}-T_{on}\\

T_{off}=T_{pwm}-T_{pwm}*Duty\\

T_{off}=T_{pwm}(1-Duty)

}$$

となります。なので

$$\small{

ΔI_{LOFF}=\frac{-V_{out}}{L}T_{pwm}(1-Duty)

}$$

OFF時の動作はこんな感じです。

では、「結局なんでVout=Duty*Vinになるの?」を解説します。

入出力電圧関係式の導出

さきほどのON/OFFのときのコイル電流の式から最初に示した入出力電圧関係式が導出できます。

ここで大事な考え方は

出力電圧が一定になるってことは1周期のコイル電流の増減量が同じってことです。

この関係からVout=Vin*Dutyという式が導き出せます。

1周期のコイル電流の増減量が同じになるので

$$\small{

ΔI_{LON}+ΔI_{LOFF}=0

}$$

となります。ILONは正の増加量、ΔILOFFは負の増加量なので足し合わせたら0になります。

この式に先ほどの式を代入します。

$$\small{

\frac{V_{in}-V_{out}}{L}T_{pwm}×Duty+\frac{-V_{out}}{L}T_{pwm}(1-Duty)=0

}$$

LとTpwmを消せますね。消します。

$$\small{

(V_{in}-V_{out})Duty-V_{out}(1-Duty)=0

}$$

展開します。

$$\small{

V_{in}Duty-V_{out}Duty-V_{out}+V_{out}Duty=0

}$$

Vout*Dutyが消えます。

$$\small{

V_{in}Duty-V_{out}=0\\

V_{out}=V_{in}Duty

}$$

はい、このように非絶縁降圧スイッチングレギュレータではVin*Dutyで出力電圧が決まります。

本記事は以上です。何かの参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!!