皆様、お疲れ様です。LLCコンバータを勉強する記事の6回目です。

周波数特性(≒伝達関数)を知らないとLLCコンバータを制御できません。じゃあLLCコンバータの周波数特性ってどうやって調べりゃいいの?って記事です。

1回目:【電源回路】LLCコンバータの動作原理

2回目:【電源回路】LLCコンバータはなぜソフトスイッチングするのか?

3回目:【電源回路】LLCコンバータの出力電圧を計算するpythonスクリプト

4回目:【電源回路】LLCコンバータの設計手順①(パワーラインの設計編)

5回目:【電源回路】LLCコンバータを周波数可変に修正する

6回目:【電源回路】LLCコンバータの周波数特性を調べる(本記事)

7回目:【電源回路】LLCコンバータの設計手順②(制御設計編)

8回目:【LLCコンバータ】インターリーブ運転のリップル低減効果を確認する

9回目:【LLCコンバータ】出力電圧Gvf(s)の周波数特性の負荷依存性を調べる

10回目:【LLCコンバータ】マルチレベル方式LLCコンバータの動作原理

11回目:【LLCコンバータ】LLCコンバータの双方向動作について

12回目:【双方向LLCコンバータ】双方向で電圧調整可能なCLLCコンバータについて解説

13回目:【CLLCコンバータ】LLCとCLLCでは、なぜ出力電圧VSスイッチング周波数の特性が違うのか?

- LLCコンバータの制御設計ってどうやったらいいの?

- LLCコンバータの伝達関数どこ調べてもよくわからん。

という方の参考になれば幸いです。

では、始めます。

周波数特性とは?

まずは周波数特性って何?という方に雰囲気だけ伝えておきます。

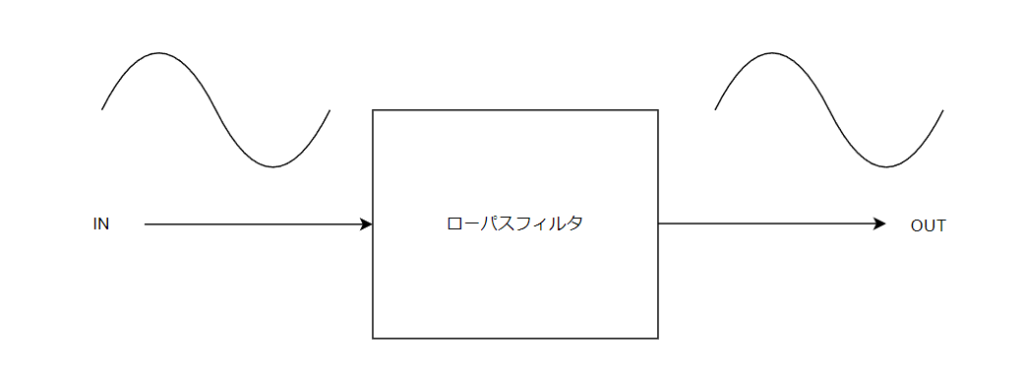

例えば、RC回路みたいなローパスフィルタを想像しましょう。ローパスフィルタなので、遅い周波数で入力が揺れているときはそのまま通します。

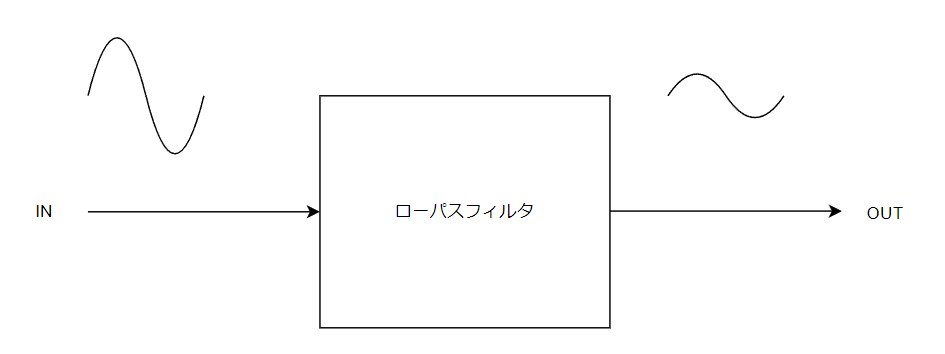

速い周波数で入力が揺れてると徐々に減衰していきます。

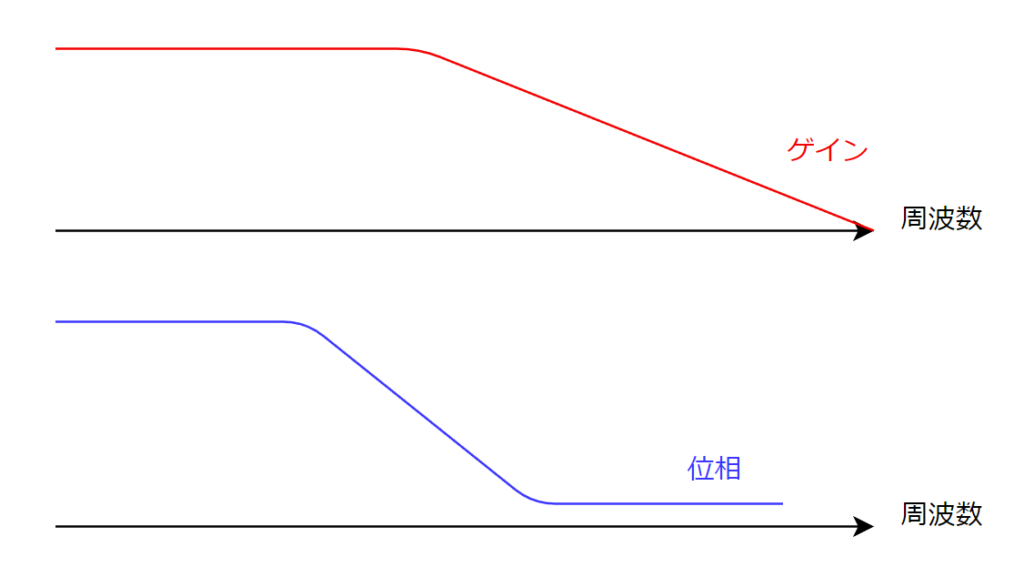

遅い周波数から速い周波数へ入力を振って、出力の変化量とスピードを測定すると周波数特性が得られます。

周波数特性はボード線図で示されます。ボード線図は横軸周波数、縦軸にゲイン(≒変化量)と位相(≒遅れ量)をプロットしたものがボード線図です。

LLCコンバータを制御するためには周波数をどんだけ変化させたらどんだけ出力電圧に影響を与えるかを知る必要があります。

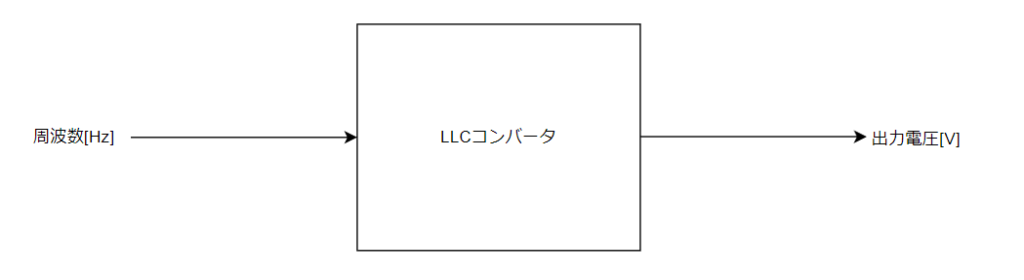

つまり以下の図のように入力周波数-出力電圧の周波数特性を知りたいです。

これをPSIMを使うと簡単に計算できます。PSIMはパワエレに特化したシミュレータです。以下の記事でインストール方法を解説しております。良かったら見てみて下さい。

【無料】PSIMデモ版のインストールと簡単なシミュレーションをやってみた

PSIMによる周波数特性の調べ方

PSIMはトライアル版が無料で使えます。無料版は保存できるサンプル数に制限があるので、普通にtransientシミュレーションするには使い物になりません。

ですが、周波数解析シミュレーションをするには超超超優秀です。

以下で調べ方を実践してみます。

まず、PSIMを起動して、LLCコンバータの回路図を作ります。

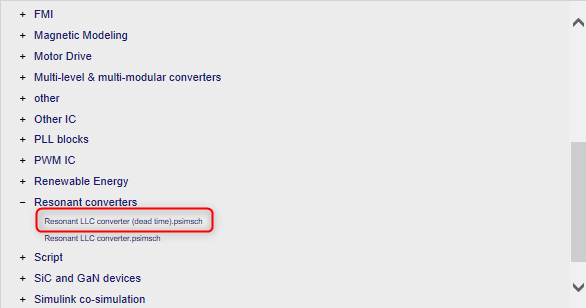

私はめんどくさい効率化ため、サンプル回路”Resonant LLC converter (dead time).psimsch”から作りました。

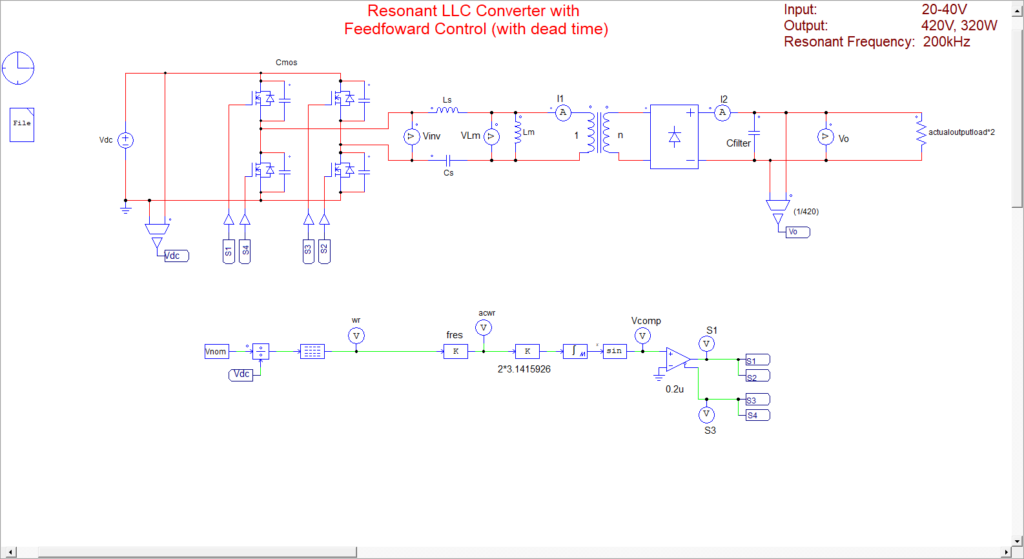

回路を開くと、フルブリッジLLCコンバータです。

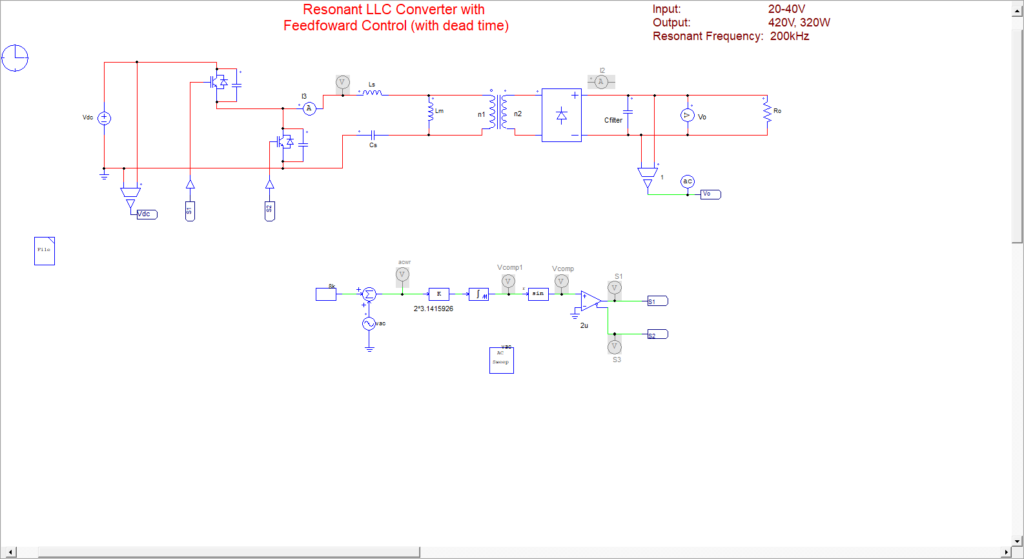

これを非対称ハーフブリッジ型に変えて、フィードバック経路も削除しました↓。

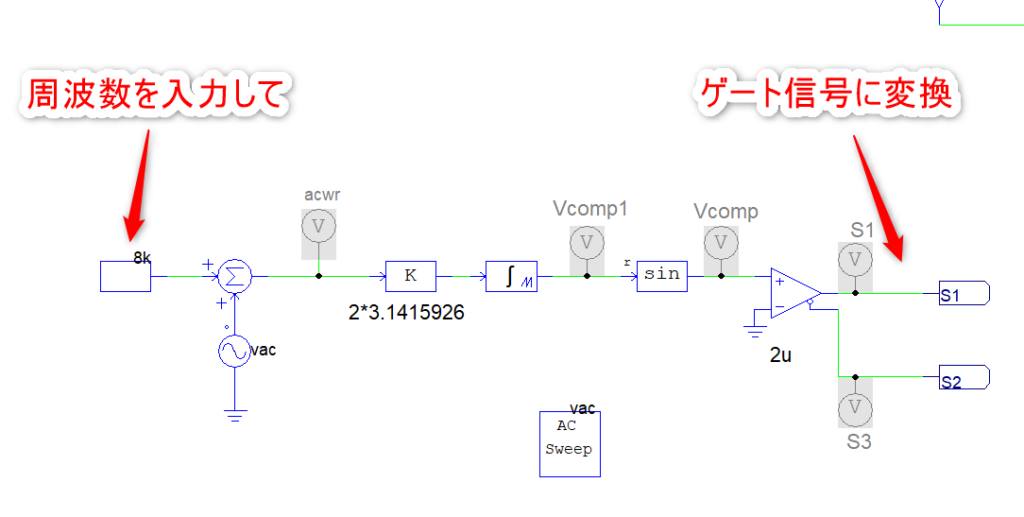

注目はこのVacです。ここで周波数の数値を揺らしています。そのときの出力電圧の揺れ方を測定することで周波数特性が得られます。

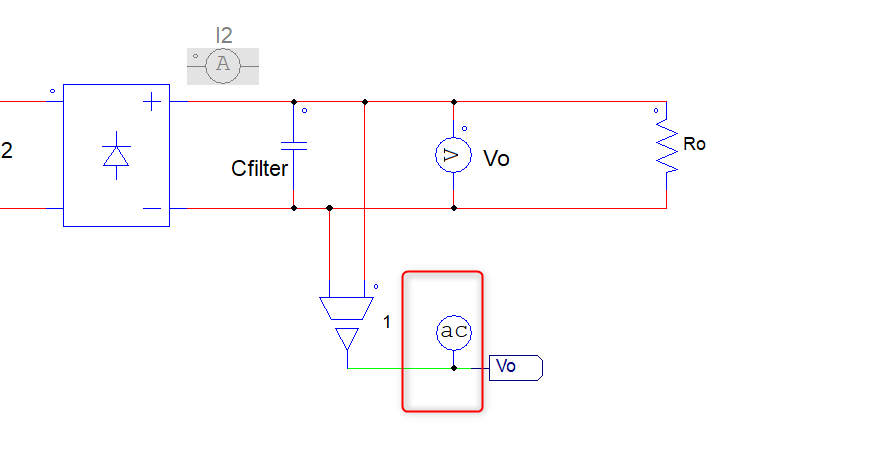

以下のようにACモニターピンを出力電圧に付けたら、モニターできます。

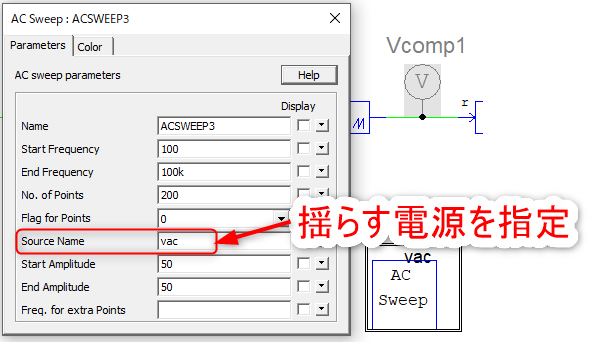

揺らす設定はAC Sweepで設定します。

今回は以下のように設定しました。100Hz~100kHzまで振幅50Hzです。

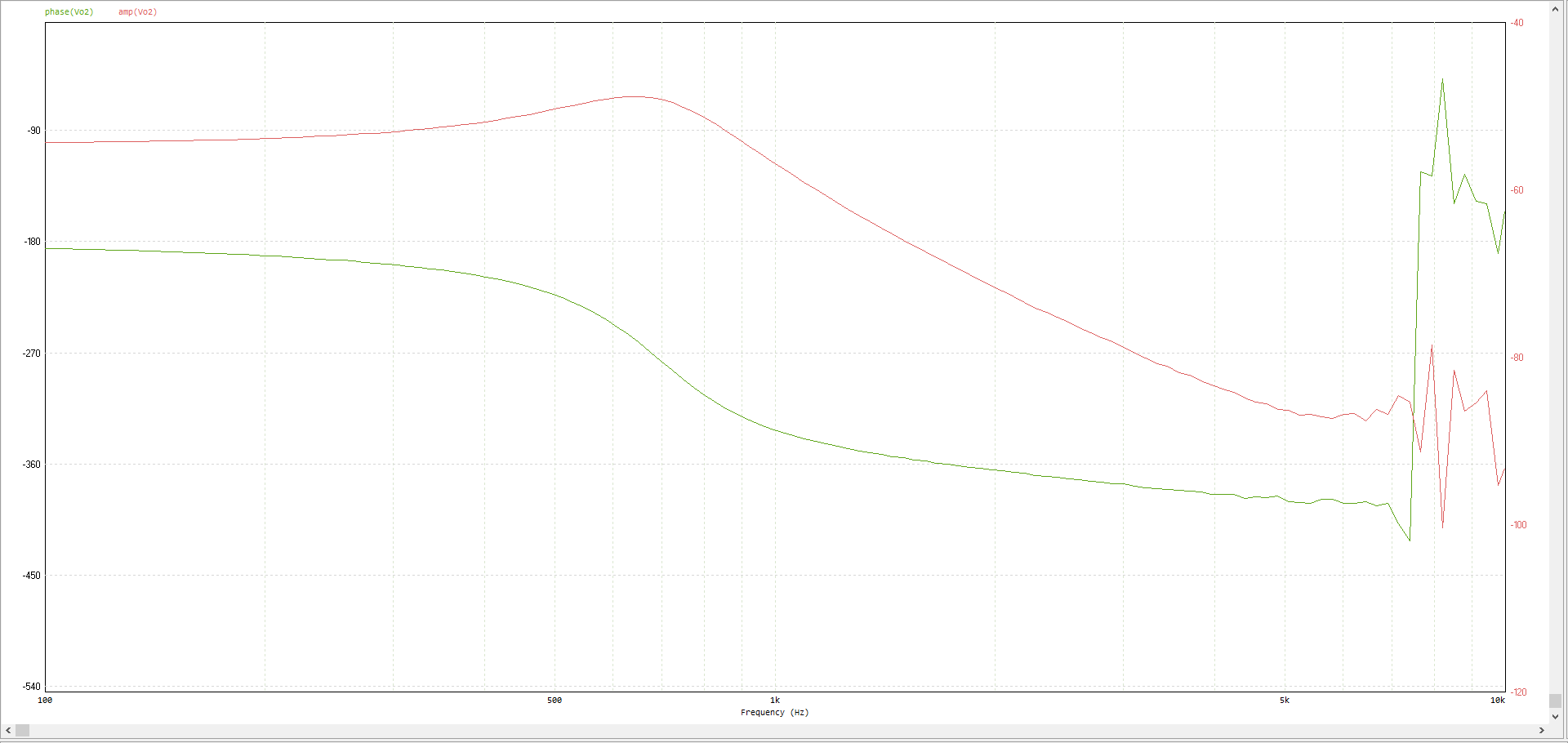

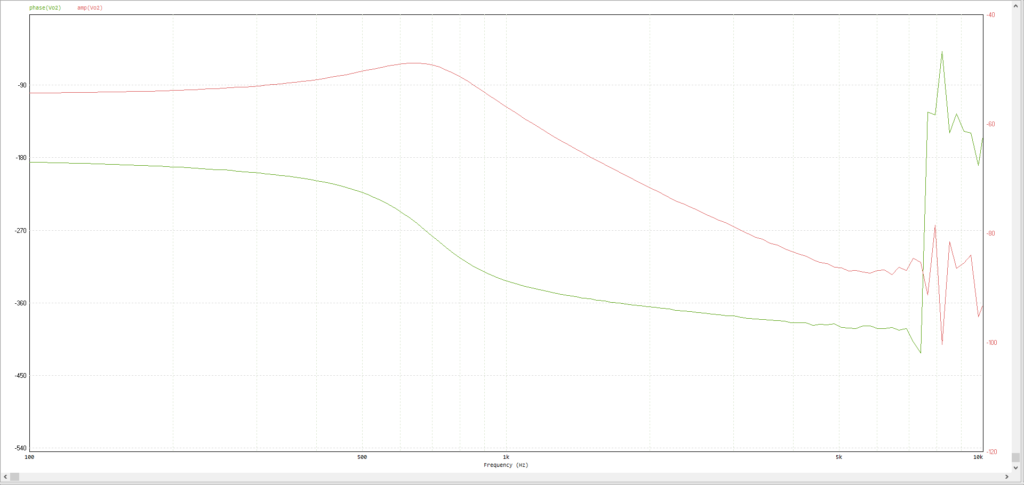

これでシミュレーションを回します。すると以下の結果が得られました。

いい感じですね。700Hzくらいで2次のポールが見えてます。ここにゼロ点を2個ぶち込んで制御系を安定させたらLLCコンバータが動いてくれそうですね。

制御系設計はまた次回にしたいと思います。

同じことLTspiceで出来ないの?

出来ます。けど、めんどいです。

例えば、LTspiceのサンプル回路でLTspiceXVII\examples\Educational\FRA\Eg2.ascというのがあります。

これが降圧スイッチングレギュレータの周波数特性をシミュレーションしている回路図です。

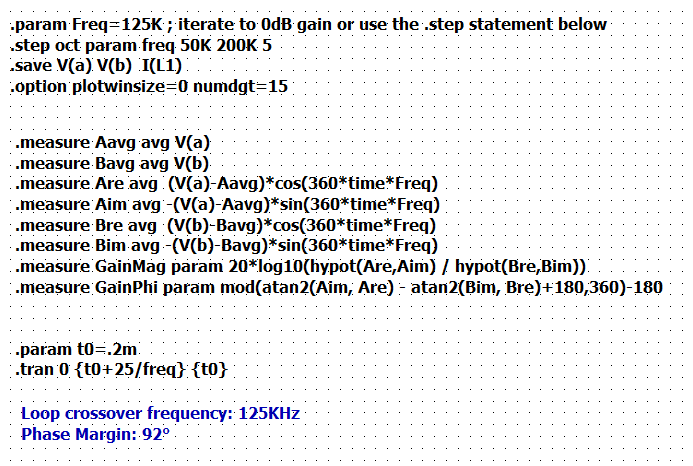

↑この記述が周波数を振って、出力電圧を測定して~ってやっている記述です。これをLLCコンバータで同じようにやれば、同じ結果が得られます。

この記述の説明は以下の本のP457以降に詳しく書いてあります。でもこの記述を一個ずつ理解するの、めんどいですよね。

同じ結果得られるならPSIMでやっちゃえばいいじゃん。どっちも無料だし。なんならシミュレーション時間もPSIMの方が速いし。

ってことで私はPSIMでやりました。

はい、では本記事は終わります。

誰かの参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!!