みなさま、お疲れ様です。

本記事は非絶縁降圧スイッチングレギュレータの勉強をしてみよう。という記事の第2回目です。

1回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの動作原理

2回目:【電源回路基礎】MOSFETがどうやってONするかを知って欲しい(本記事)

3回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの設計手順①(パワーライン編)

4回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの出力がなぜ一定になるのか?

5回目:【電源回路基礎】スイッチングレギュレータの安定、不安定とは?

6回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの制御方法(電圧モードと電流モード)

7回目:【制御工学】状態平均化法による非絶縁型降圧スイッチングレギュレータの伝達関数の導出

8回目:【制御工学】Type3補償器の超簡単な設計方法【実例あり】

9回目:【電源回路基礎】非絶縁降圧スイッチングレギュレータの設計手順(制御設計 ピーク電流モード編)

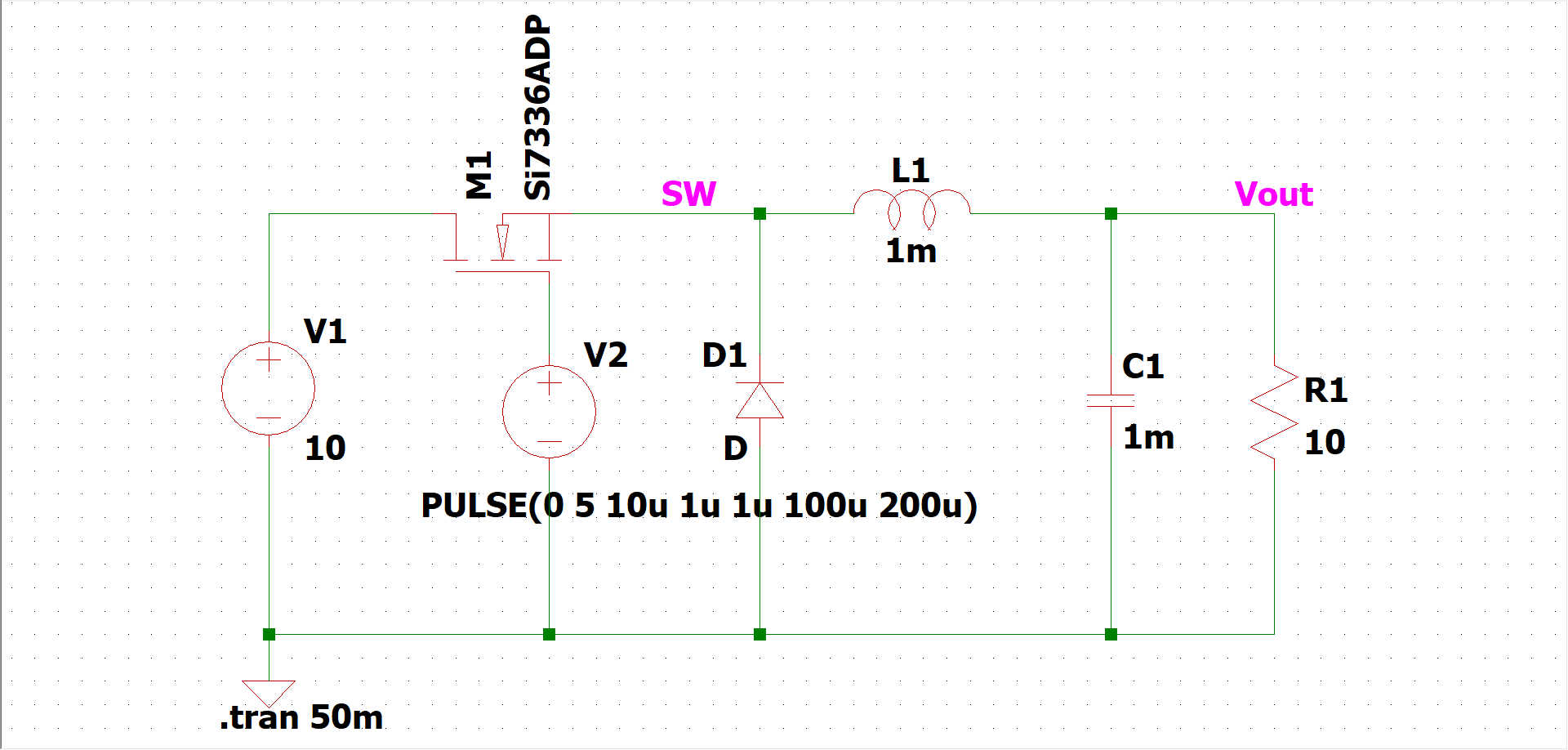

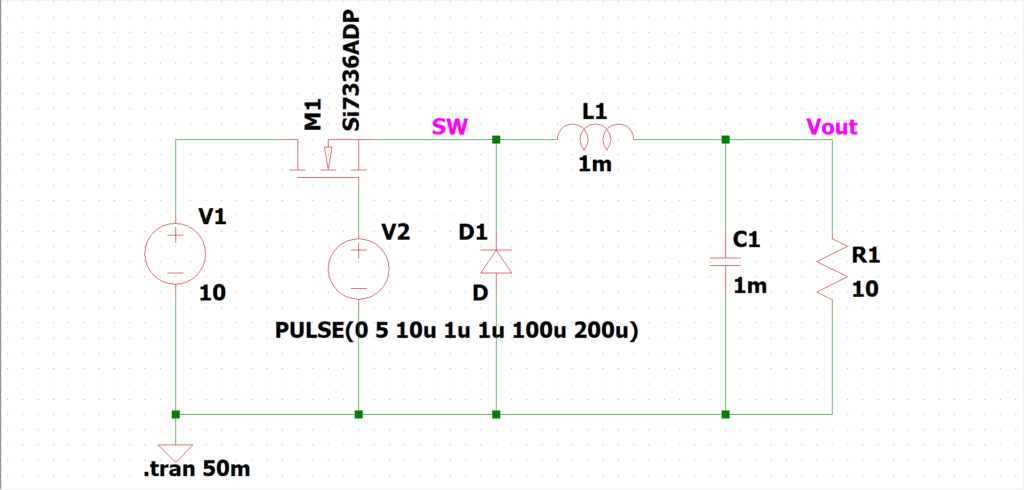

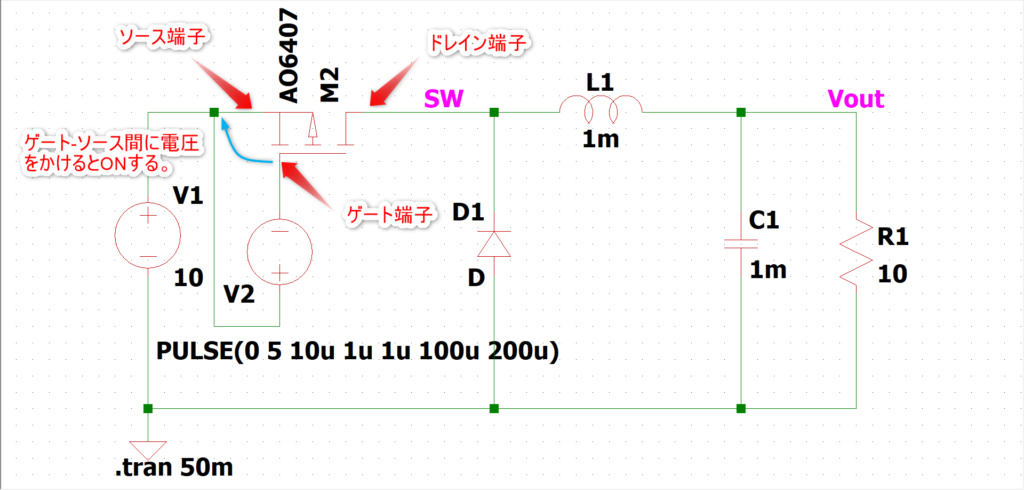

前回記事で動作原理は理解しました。じゃあ、シミュレータで回路を動かしてみよう。理想スイッチではなくMOSFETをスイッチとして回路を作ってみました↓。

こんな回路を作って、「あれ?動かない?なんで???」となった方が本記事の対象者です。

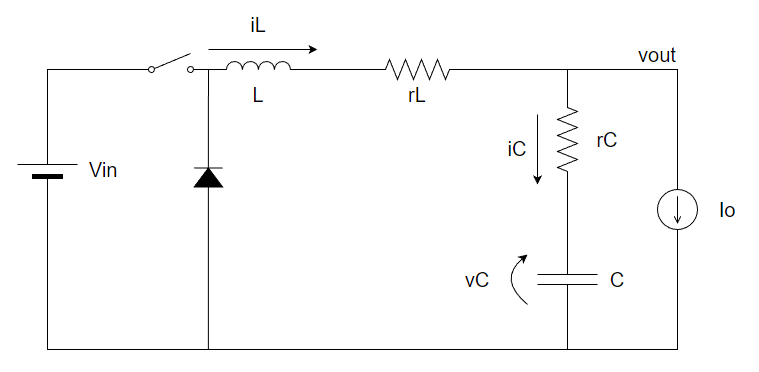

こうしたら動く

10Vが大体5Vくらいに降圧されてます。OKです。

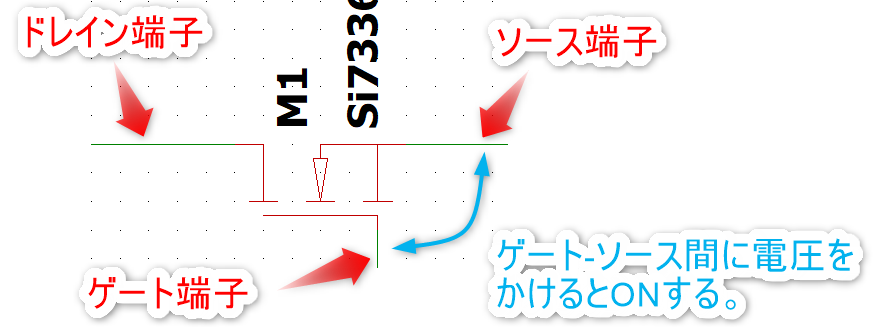

MOSFETはゲート-ソース間電圧をかけるとONする

MOSFETはゲート-ソース間に電圧をかけたらONします。

最初の回路はゲート-GND間にスイッチング信号を入力しているから動かなかったってことですね。

まぁそれだけなんですが、初めてだと知らずに手間取ることもあるかもしれません。

ちなみにPMOSだと

PMOSだとゲート-ソース間に先ほどと逆電圧をかけるとONします。

はい、短いですが、以上です。

何かの参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました!!