皆様、お疲れ様です。LLCコンバータを勉強する記事の5回目です。

今までのシミュレーション回路図では周波数を変えられなかったので、可変に修正しました。という小ネタです。

1回目:【電源回路】LLCコンバータの動作原理

2回目:【電源回路】LLCコンバータはなぜソフトスイッチングするのか?

3回目:【電源回路】LLCコンバータの出力電圧を計算するpythonスクリプト

4回目:【電源回路】LLCコンバータの設計手順①(パワーラインの設計編)

5回目:【電源回路】LLCコンバータを周波数可変に修正する(本記事)

6回目:【電源回路】LLCコンバータの周波数特性を調べる

7回目:【電源回路】LLCコンバータの設計手順②(制御設計編)

8回目:【LLCコンバータ】インターリーブ運転のリップル低減効果を確認する

9回目:【LLCコンバータ】出力電圧Gvf(s)の周波数特性の負荷依存性を調べる

10回目:【LLCコンバータ】マルチレベル方式LLCコンバータの動作原理

11回目:【LLCコンバータ】LLCコンバータの双方向動作について

12回目:【双方向LLCコンバータ】双方向で電圧調整可能なCLLCコンバータについて解説

13回目:【CLLCコンバータ】LLCとCLLCでは、なぜ出力電圧VSスイッチング周波数の特性が違うのか?

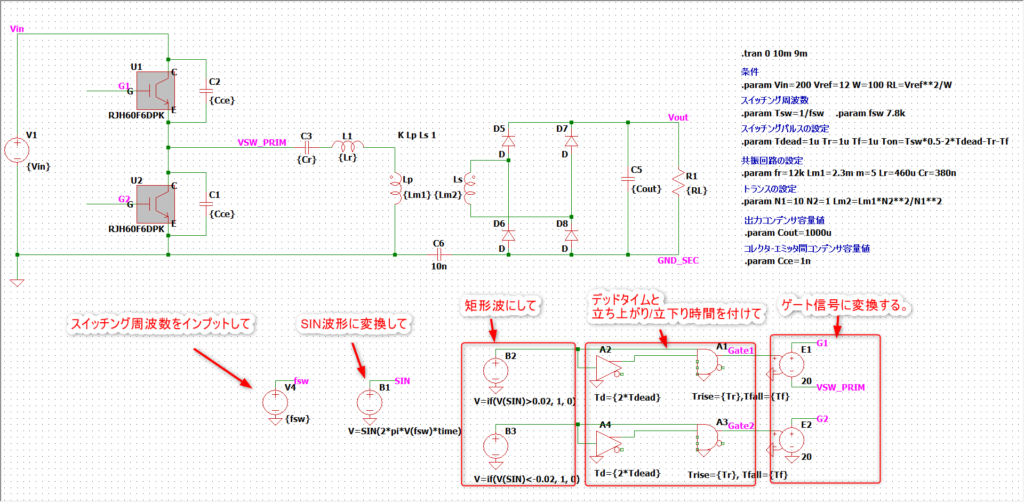

前回までの回路はこちらです↓。

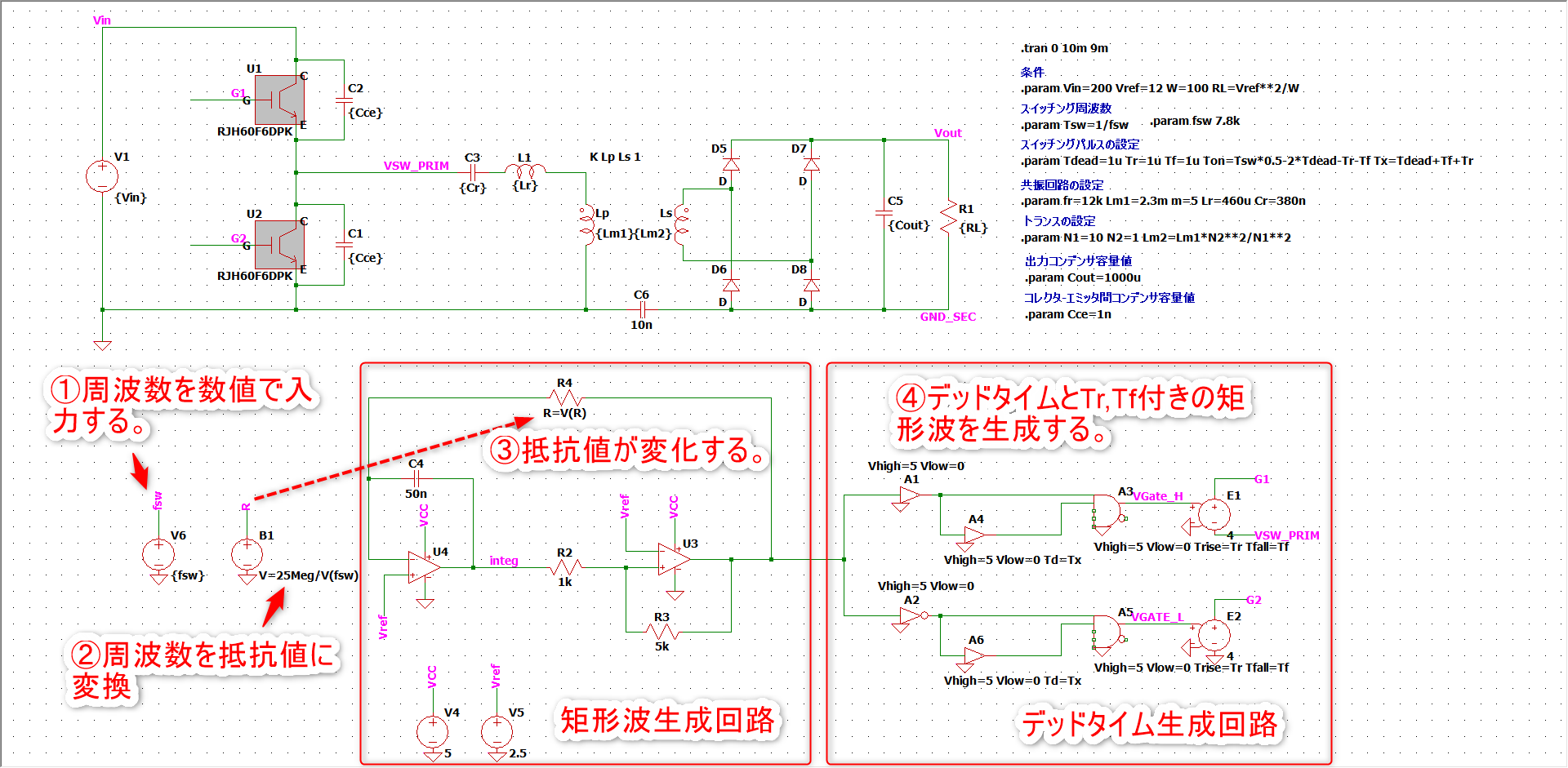

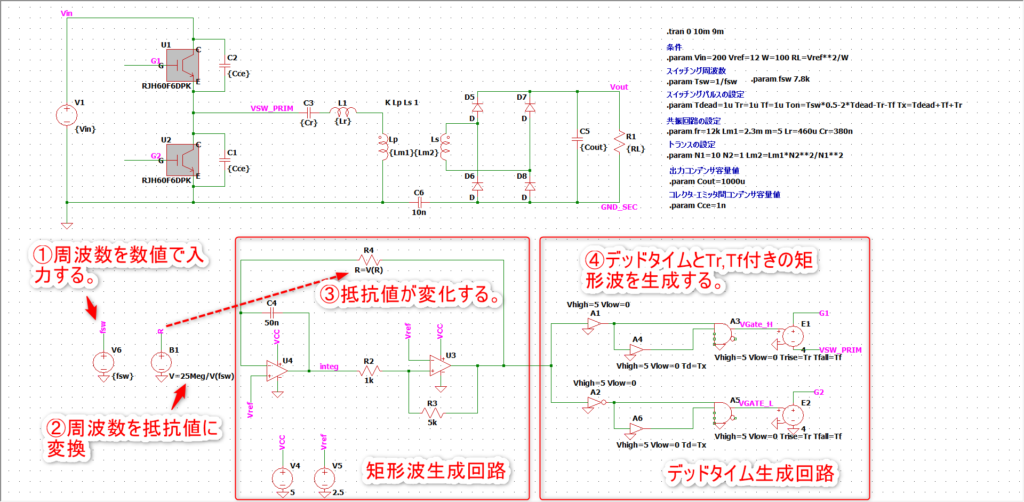

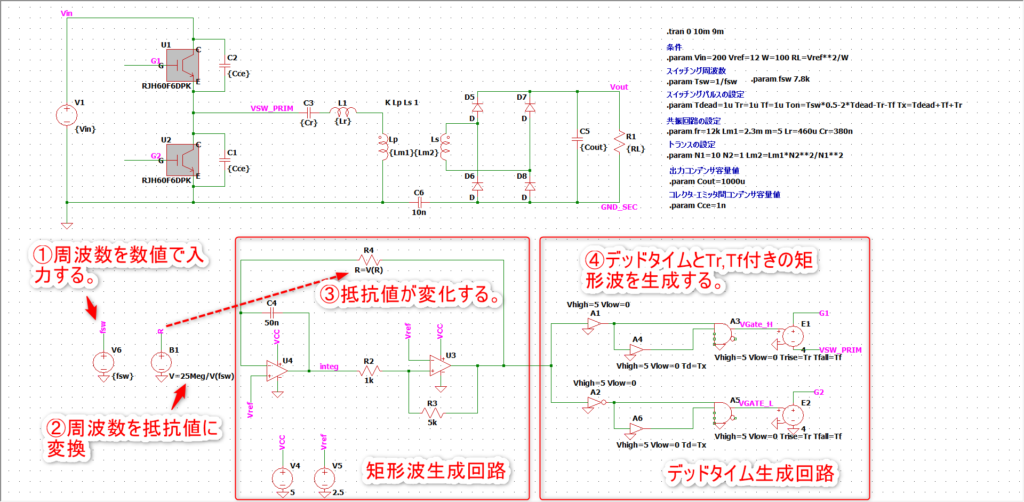

修正版の回路はこちらです↓。

周波数から矩形波に変換する部分を修正しました。

なぜ修正したのか?を解説してみようと思います。

前回の回路は何が問題なのか?

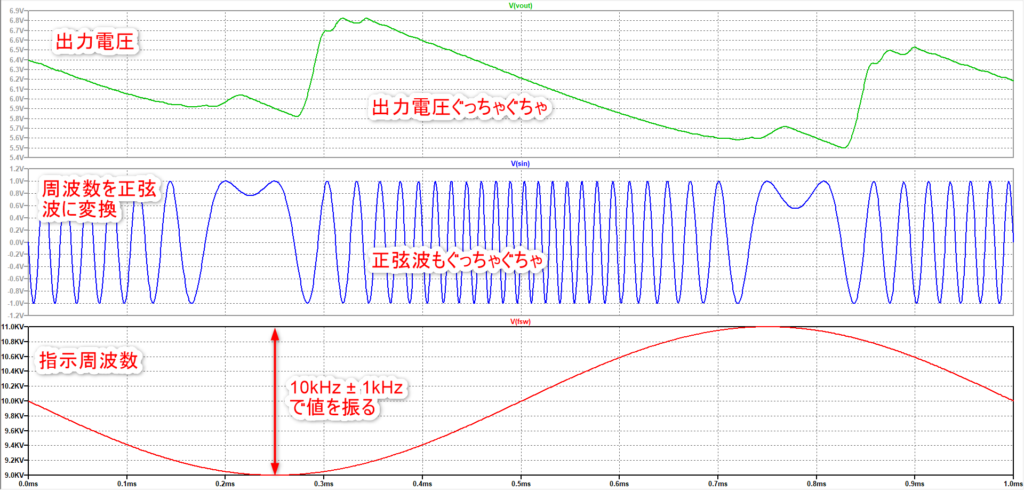

シミュレーション中に周波数を変化させると波形がぐっちゃぐちゃになります。

固定周波数だと上手く行きますが、周波数を振るとダメですね。

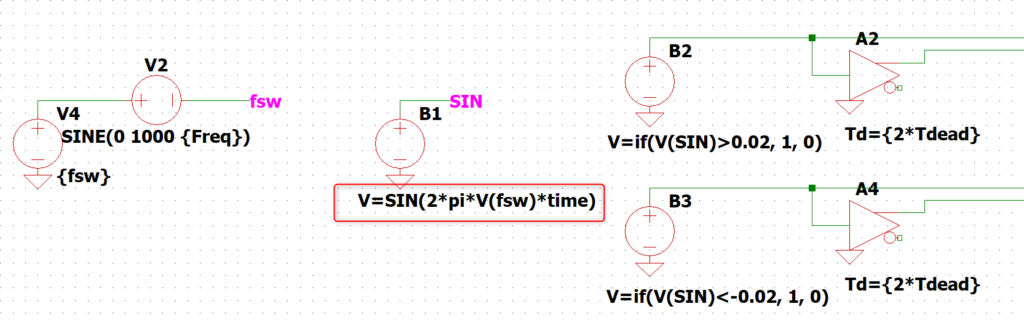

なぜこのようになるかというと、ここのsin(2πf*t)です↓。

sin(2πf t)のtがシミュレーション時間です。これで計算しているため、tが増えていくと周波数毎の正弦波のずれが見えてくるのが原因です。

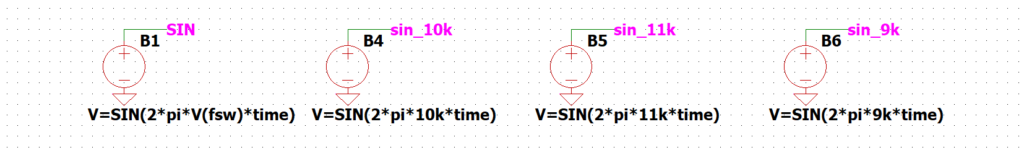

言葉で説明するのがむずいので、固定周波数の正弦波を比べてみます。

例えば、9kHzから10KHzに周波数が変わったとしたら、赤い正弦波から緑色の正弦波に切り替わります。

そうなるとこう、ぐちゃぐちゃっとなりますよね。

そういう原因です。

修正後

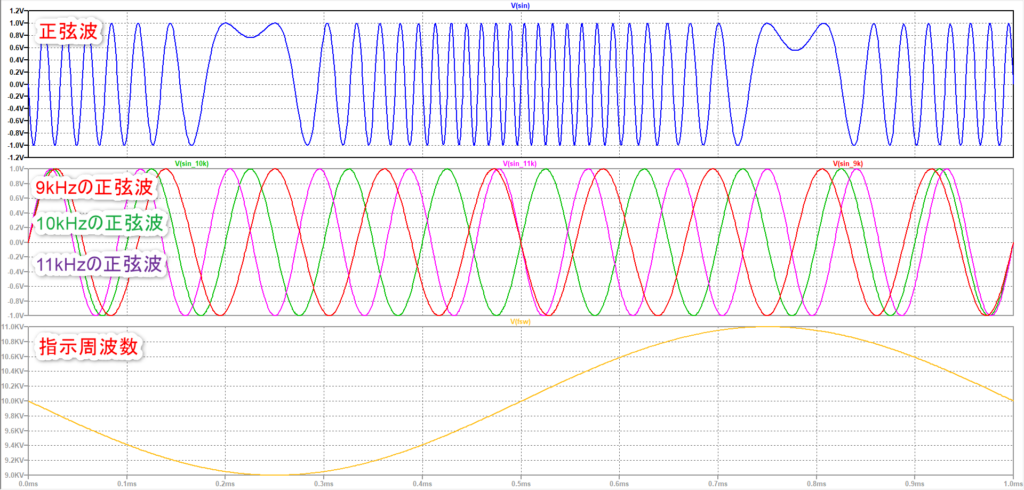

正弦波をシミュレーション時間から計算しているのが原因なので、それを辞めました。

50%DUTYの矩形波波生成回路を使います。それで周波数が変わったら、その周波数を出力する抵抗値に変わるって動きます。

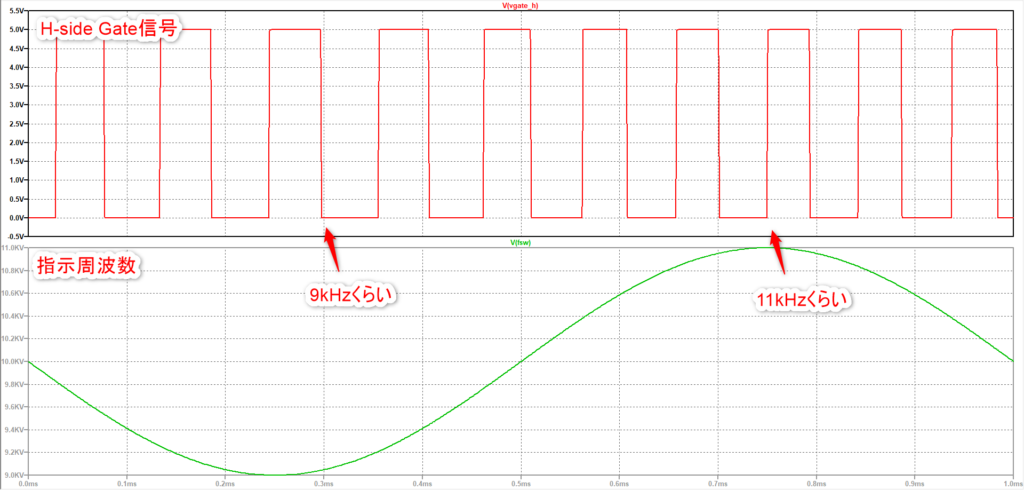

シミュレーション結果が以下です。

あーいい感じです。

はい、今回は以上で終わります。

周波数->矩形波変換回路が欲しい。という方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!!